来源:医疗器械商业评论

近日,国家药品监督管理局发布消息,应急批准了江苏赛腾医疗科技有限公司研发的体外心肺支持辅助设备和离心泵泵头注册上市。

图源:国家药品监督管理局

此次获批的产品除了ECMO,还包括了离心泵头。作为ECMO的核心构件,离心泵起到人工心脏的作用,是最具技术研发难度的部分,也是当前ECMO国产化的难点。此次的获批,无疑是在ECMO国产替代领域又迈出了一大步。

赛腾医疗自成立以来,一直专注于国产ECMO领域的突破性研究,相比于前两款获批的ECMO设备,此次获批的赛腾OASSIST ECMO系统在临床使用上也有了新的突破。

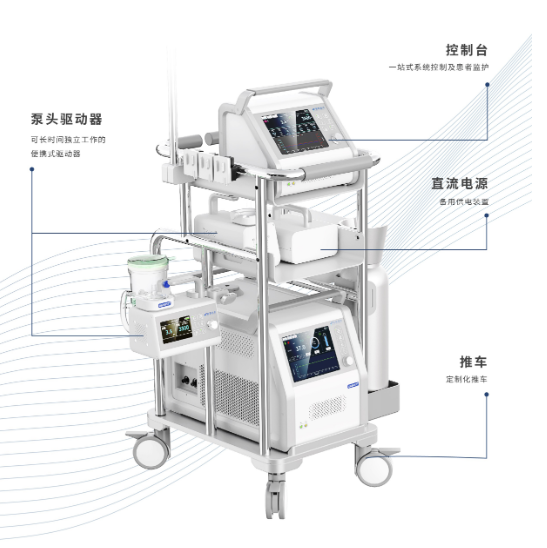

图源:赛腾医疗官网 OASSIST ECMO系统兼顾床旁及转运等多种使用场景,创新设计的便携式泵头驱动器,适用于更多的急救场景,提供更多的市场可能。 除了有常规的VV/VA ECMO模式,还实现了全球首个系统内对VVA及VAV等带分支回路ECMO模式的血流监测支持,安全性能全面提升。 整套设备全重10公斤,为已上市同类产品中最轻的产品;泵头驱动器独立工作时全重4公斤,可最大程度减轻医护人员负担。 OASSIST ECMO能够实现2小时超长续航,同时能够可替换电池或配合直流电源,实现长时间独立使用。

由此可见,第三款获批的国产ECMO已经不仅仅停留在于技术层面的突破了,更逐步倾向于打造适用于临床项目开展的精简高效设备。

新的一年才刚刚过去2个月,国产ECMO的赛道可谓捷报频传,就在上个月,两款国产ECMO才刚刚获批上市。(具体介绍查看☞国产首套ECMO获批上市、第二款国产ECMO获批上市)

从进口垄断到两月内实现3款国产设备接连上市,从整机自主研发到核心零件国产化,从技术突破到人性化解决方案,国产高端医疗设备正在以惊人的速度崛起。

一场新冠疫情,将一直默默无闻的ICU急救利器推到了风口浪尖。

ECMO,全称体外膜肺氧合剂,又称“人工心肺”,是一种维持人体脏器组织氧和血供的新型心肺支持技术,能暂时代替患者的心脏和肺部。

原理是把静脉血引出体外,让血液和氧气充分氧合后,在泵回体内,帮助患者在出现呼吸衰竭、心脏骤停等情况时减轻心肺负担,从而保证患者生命体征的平缓。

因我国首例成功救治的新冠患者的使用,ECMO在新冠疫情中的作用彰显出来,导致ECMO的需求一触即发。

但是,据资料显示,在新冠疫情爆发时,我国仅有400多台ECMO设备,陷入一机难求的窘境。

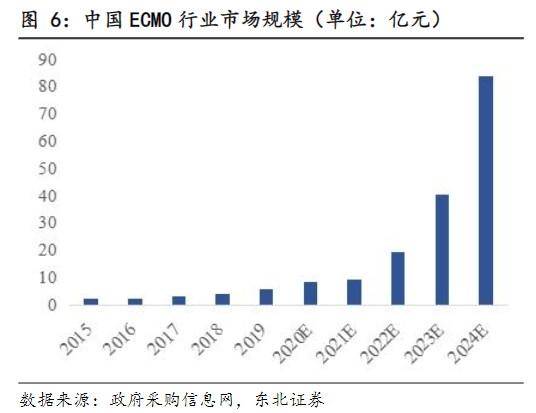

虽然我国ECMO市场一直呈现增速状态,但是由于其治疗费用较高,普及率比较低,发展相对比较平稳,2015—2019年,从2.5亿增长5.9 亿元。

2020年开始,新冠肺炎为我国ECMO的发展注入了催化剂,尤其是随着2022年疫情防控新十条发布,全国多地陆续放开,ECMO的需求直线飙升,预计到2024年,我国ECMO行业市场规模将达到80亿以上。

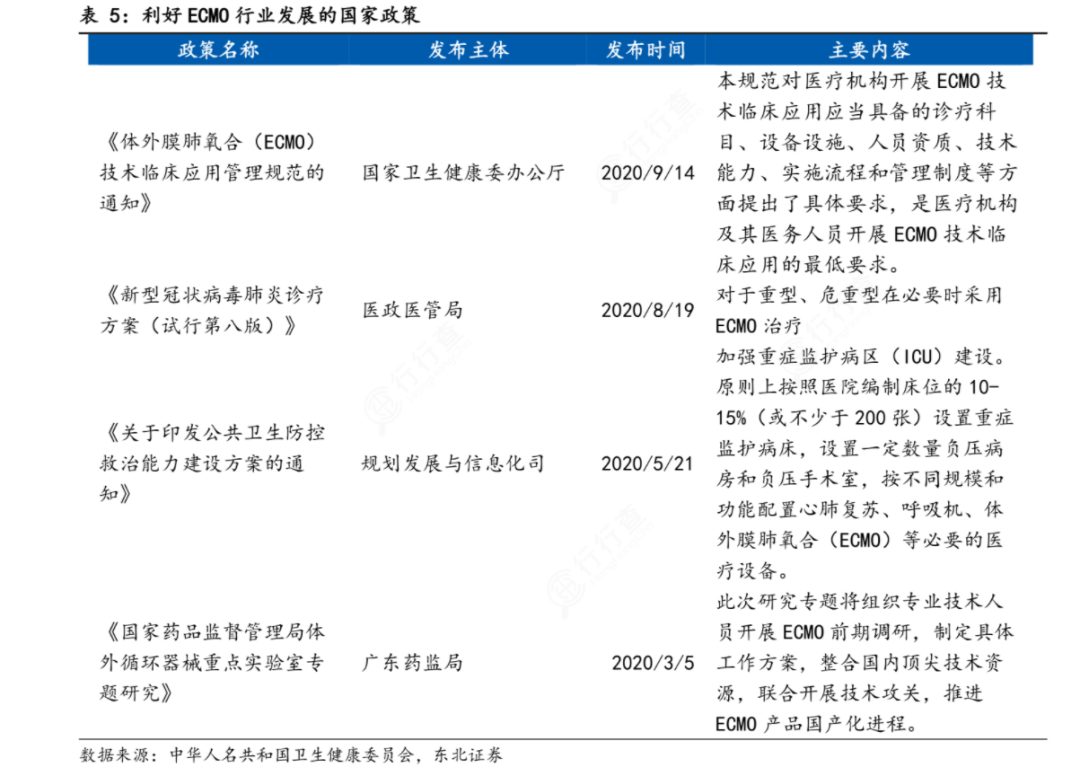

相比市场无形的手,政府有形的手直接推动了国产ECMO的迅速发展。

新冠疫情爆发后,作为重症救治必备设备,ECMO的配置多次出现在各个重大会议中。

近期,国家更是下发了1.7万亿的贴息贷款,其中2000亿流入医疗设备的更新,主要方向为诊疗、临床检验、康复、重症等医疗器械采购。而因新冠疫情暴露出稀缺的ECMO设备,此次也必将成为各大医院重症医学科采购的重点,ECMO将迎来配置热潮。

在政策和市场的双重诱惑下,原本处于100%进口垄断局面的ECMO领域,渐渐涌现出了一批挑战者。

成立短短五年的深圳汉诺医疗,作为全国首个上市的国产ECMO,拥有完全自主知识产权与核心创新技术,实现了中国在体外生命支持技术领域从0到1的国产化突破,具有里程碑的意义。

同时,汉诺医疗还受到了国产医疗器械“老大哥”迈瑞的青睐。2022年2月,迈瑞入股汉诺,以此来实现其在国产ECMO领域的布局。

而研发生产出第二款上市的国产ECMO的长征医疗,也仅不过成立才一年。据爱企查数据显示,长征医疗是北京精密机电控制设备研究所(中国运载火箭技术研究院第十八研究所)全资子公司。公司还拥有以科学院院士、工程院院士为首的专家顾问团队。

母体强大的技术支撑背景以及顶尖的技术人才团队,注定了长征医疗的高起点,高成就。

相比于几年如一日的潜心研发,收购则是企业进入市场最快的方式。

2021年10月,微创医疗以9.2亿元收购德国公司 Hemovent,该公司拥有全球首个将血泵及肺膜集成一体的ECMO系统。

此系统已获得CE认证,具有体积小,重量轻,无需外接电源等优点,方便快捷,不受使用场地的限制,能更好的用于各种急救现场。

目前,除了企业,还有高校、医疗机构等都已经加入到ECMO研发的队伍中来了,大家热情高涨,积极抢跑,都想努力跑到最前端。

未来,在国家政策和市场高需求的驱动下,会有更多的资本进入,在ECMO领域,会有越来越多的“奔跑者”出现,国产巨头也会逐渐成型。

国产ECMO接连上市,国内ECMO长期被外资垄断的局面彻底打破。但是,上市只是第一步,进口设备长期垄断而形成的固有市场格局、难以匹配的医疗资源以及由于昂贵的价格建立起的认知壁垒,都是国产ECMO上市后需要攻克的难题。

众所周知,我国ECMO市场,主要由美敦力、迈柯唯、Livanova这三大外资巨头主导。其中,迈柯唯占据了国内60%-80%的市场份额,美敦力和Livanova则各占10%左右。

市场长期陷入进口垄断局面,带来的直接后果就是高昂的设备以及耗材使用价格。

根据中国政府采购网的数据,ECMO的设备成交价为120万-350万之间,这还仅仅是设备采购的费用。

作为急救利器,坊间一直流传一句“ECMO一响,黄金万两”,可见,ECMO在临床使用过程中,所需的耗材、治疗、护理费用也是非常昂贵的,这就导致许多普通家庭被拒之门外。同时,目前ECMO设备的使用并没有纳入医保,这也让许多患者可望而不可即。

高昂的价格不仅劝退了患者,也阻碍了医院采购ECMO的脚步。据悉,2018年全国只有260家医院可以做ECMO,即使是大型三甲医院的重症医学科,也不是都有ECMO设备。

而且,ECMO的操作对技术要求特别高,需要临床经验十分丰富的医护人员进行操作。而我国紧缺的医疗资源,很少有地区有医院能够支撑起ECMO运行所需要的强大技术团队。

这些都是造成我国ECMO设备临床普及率和使用率不高的重要原因,国产ECMO的上市,将会打破进口垄断的局面,从而带动因价格而引起的市场普及问题不攻自破。

三款国产ECMO产品虽然并未披露相关定价信息,但是,汉诺医疗集团法定代表人兼高管李鸣涛表示,“经过国产化的ECMO设备,其价格预计将低于同类进口设备30%-40%,患者开机一次的耗材套包价格,也将降低40%左右。”

长征医疗总经理许剑也曾明确表示:“它在价格上比国外产品便宜不少。”

随着国产ECMO的不断上市,昂贵的设备及耗材价格终将成为过去,作为ICU不可或缺的ECMO,会逐渐造福于寻常百姓。